Cathédrale Saint-Corentin

Cathédrale Saint-Corentin

Gothique breton.

|

|

A gauche, la nef et le chœur asymétriques.

A droite : les tours jumelles.

Les tours

Les tours jumelles de la façade sont caractéristiques de la Basse-Bretagne, influencées par le style anglais. Elles ne seront totalement terminées qu’au 19ème siècle.

Le portail

La nef

Il existe une asymétrie très marquée entre l’alignement du chœur et de la nef, dont la raison reste sujette à plusieurs interprétations.

Une des principales inconnues de la construction de la cathédrale, concerne la différence d’orientation entre le chœur et la nef. Plusieurs hypothèses ont été émises. La première est d’ordre symbolique : le chœur suivrait l’inclinaison de la tête du christ sur la croix, une autre y verrait des difficultés rencontrées au cours des travaux à cause de la nature du sol et des fondations de la cathédrale romane

Au-delà de ses dimensions hors-normes, la nef surprend par sa luminosité et donne tout son sens au qualificatif de "cathédrale de lumière". Ses verrières datent du 15ème siècle. Mises en place de 1417 à 1419, elles sont l’œuvre de plusieurs ateliers.

Chapelle Saint-Roch

- Statuaire

|

|

|

Sculpture d’Auguste Ottin en 1846 : la tête de l’Enfant Jésus semble étrangement celle de Napoléon. |

- Vitraux

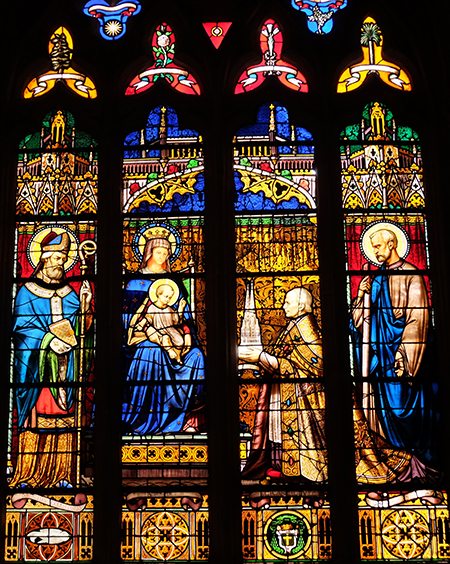

Vitrail de l’évêque Mgr Graveran

Vitrail de l’évêque Mgr GraveranLe vitrail le représente offrant la cathédrale, dont il a fait érigé les deux tours, à Notre-Dame et Saint Corentin. Il est accompagné de Saint Joseph, son saint patron. La cathédrale a la double dédicace Notre-Dame et Saint Corentin.

- Chaire à prêcher

La chaire est ornée de scènes de la vie de saint Corentin(Bois : taillé, doré ; 4e quart 17e siècle)

La chaire est ornée de scènes de la vie de saint Corentin(Bois : taillé, doré ; 4e quart 17e siècle) - Gisants

François-Hyacinthe de Plœuc du Timeur

François-Hyacinthe de Plœuc du Timeur

René Nicolas Sergent, évêque de Cornouaille (1855-1871)

René Nicolas Sergent, évêque de Cornouaille (1855-1871)

- Autel

Autel dédié aux prêtres des diocèses de Quimper et Léon morts pour la France pendant la Grande Guerre. L’autel est surmonté d’une retable en mosaîque de Maurice Denis (1923).

Articles publiés dans cette rubrique

par

Les saints Roch de Quimper

Les saints Roch de Quimper en la cathédrale Saint-CorentinPeinture murale

La peinture montre saint Roch dans la forêt de Plaisance au moment où le chien lui présente le pain de chaque jour. La chaumière du Saint, pauvre cabane de branchage, apparaît dans un paysage splendide ; au fond d’un (…)