Sauxillanges

- Située, à l’abri des contreforts granitiques des Monts du Livradois, dans une vallée argileuse, issue du retrait des eaux qui noyaient l’Auvergne avant l’arrivée de l’homme, elle garde les traces des nombreux étangs qui la jalonnaient. Elle est dominée par la butte d’Usson, l’une des quatre clefs d’Auvergne (appelées aussi les quatre portes) avec Vodable, Ybois et Nonette.

C’est sur les rives de l’Eau-Mère que les Gaulois ont bâti, autour de la villa gallo-romaine de leur chef Celsus, le petit bourg qui deviendra la « vialle » de Sauxillanges.

Avant le 10ème siècle, Sauxillanges possédait une église dédiée à Saint Pierre, siège d’un des 7 archiprêtres du diocèse de Clermont.

L’abbaye de Sauxillanges a été fondée par deux donations successives : en 917 par le duc Guillaume d’Aquitaine qui en 910 avait fondé une chapelle reliquaire dédiée à Saint Jean. Puis le 11 octobre 927 par son neveu le duc Acfred.

Les moines s’y installent vraisemblablement à partir de 944. Elle dépend de l’abbaye bénédictine de Cluny (créée en 909). Douze moines venus de Cluny s’attachent à développer l’influence du monastère, justifiant ainsi son titre de « Fille aînée de Cluny »

Au cours des siècles, un imposant monastère prit corps, des fortifications furent élevées pour protéger la ville contre les pillards.

Ce monastère qui compta jusqu’à 45 moines à la Révolution, fut détruit ou transformé à la Révolution et l’église monastique fut rasée.

Après la Révolution et la vente des biens du clergé (jusqu’en 1793), la vie économique ne cessa de prospérer jusqu’à la fin du 18ème : plus de 20 moulins le long des ruisseaux canalisés par le bief qui traverse Sauxillanges ; nombreux artisans.

Dix contreforts massifs (dont 2 reconstruits plus récemment) étayent la façade de vastes bâtiments qui servaient de dépendances au prieuré : cuvage, greniers à blé, étables mais aussi pièces d’habitation (15ème) où pouvaient loger les domestiques.

A gauche, contreforts

Au centre, porte maison du Cerf

A gauche de la maison du patrimoine, la Porte de la Maison du cerf avec son linteau en accolade, permettait d’accéder à la maison du prieur et au jardin monastique.

A droite, accès au jardin monastique

Mais les bâtiments monastiques semblent défier le temps. Le cœur de Sauxillanges se trouve toujours dans l’enceinte construite par les moines : cloître, hôtellerie, salle capitulaire, réfectoire entourent les places de la liberté et du 8 mai.

A gauche, salle capitulaire et scriptorium

A droite, clôture du cloître.

Sur cette place se dresse l’église, ancienne chapelle du prieur, devenue musée et salle d’expositions.

A gauche, maison du patrimoine

Elle présente une architecture intérieure élégante dotée d’une série de clefs de voûte remarquables datant du 15ème, elles sont ornées des armoiries de France, de Cluny et de deux prieurs.

Ancienne chapelle du prieur, cette élégante construction gothique est devenue musée et salle d’exposition grâce à l’association Pierre le Vénérable.

Le bâtiment qui la jouxte à droite abritait, au rez de chaussée (mur du 12ème en arkose rose), la salle capitulaire et le scriptorium. L’étage était occupé par le dortoir des moines et un chauffoir (cette pièce possédant une cheminée) ainsi que les latrines.

Au centre, cloître

La cour centrale est bordée de 3 galeries qui permettaient aux moines de circuler d’un espace à l’autre en restant à l’abri.

La plus ancienne galerie date du début du 14ème siècle et les galeries sud et ouest sont datées de 1703.

Le cloitre, aujourd’hui résidence privée date des 14ème et 18ème siècles. Il était le cœur de la vie communautaire, celui vers qui tout convergeait ; salle capitulaire, bibliothèque, réfectoire, dortoir.

Le dortoir, le réfectoire et quelques vestiges de l’ancienne église priorale (détruite après la révolution) remontent au 12ème siècle.

Eglise Saint Jean-Baptiste : Plus à l’est, à quatre mètres sous le niveau de la place actuelle, les vestiges d’un tympan et des colonnes jumelées surmontées de chapiteaux décorés attestent la présence de l’ancienne chapelle Saint-Jean-Baptiste.

Edifiée à la demande de Guillaume le Pieux, duc d’aquitaine vers le milieu du 10ème siècle, peut être en partie en bois, s’agissait-il d’une chapelle occupée à l’ origine par les douze moines venus de Cluny ?

Depuis la place de la promenade, on peut voir les restes des anciennes fortifications du monastère datant du 15ème siècle.

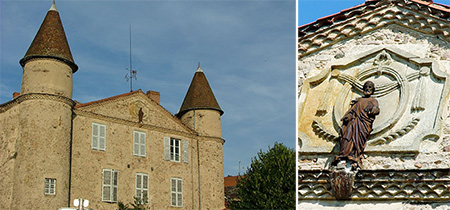

L’entrée principale du bourg est dominée par le château fin du 17ème.

Le château prieural fut édifié ultérieurement. Il était protégé par un fossé et des murs d’enceinte dont il reste quelques éléments dont un mâchicoulis du 15ème.

A droite, frontispice Saint Joseph

Une des plus belles demeures de Sauxillanges édifiée sur les anciens remparts, au niveau de la Porte Saint martin. Il appartenait, à l’origine à la famille Matussière de Mercœur . En 1891 il devint la propriété des religieuses de saint Joseph qui y installèrent un pensionnat puis une école ménagère dont l’activité perdura jusqu’en 1966.

Notre Dame de l’Assomption

A l’origine, construite , vers 960, par les moines, en dehors de l’enceinte du monastère, pour les habitants du bourg, c’est une petite église romane du 10ème siècle (voûte en berceau semi brisé).

Au 15ème siècle elle se voit dotée d’un vaste chœur gothique, de deux chapelles latérales, d’une tribune, au dessus de la porte d’entrée.

Au cours de son histoire, cette église connaît bien des vicissitudes surtout de 1793 à 1795.

En 1835, elle fut entièrement repeinte.

En 1996-1997, grâce à la générosité des paroissiens et le savoir-faire d’artisans et d’artistes locaux, sous la direction du dernier curé résident, l’église a retrouvé, ses ors et ses couleurs.

A gauche, entrée est

Au centre, clocher (1898)

A droite, contrefort

Intérieur

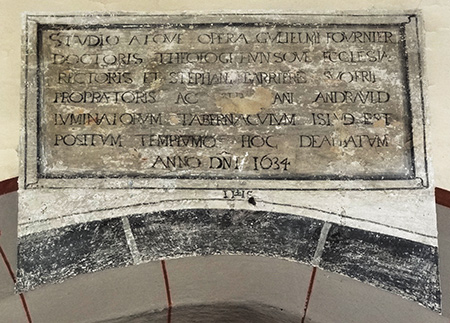

- Inscription

- La nef est couverte d’une voûte romane en berceau semi-brisé .

- Rosace au-dessus de la porte, représentant la Trinité

- Dans la travée gothique qui remonte au chœur : une inscription datant de 1634 indique le nom des artisans de la restauration de cette époque.

- Sur le pilier central à droite, un tableau : l’Assomption de la Vierge Marie (19ème)

Et sur le 3ème pilier de gauche : une Pietà, peinture murale classée (15ème)

technique : peinture murale désignation : peinture monumentale (pilier nord est) : descente de croix (la) localisation : Auvergne ; Puy-de-Dôme ; Sauxillanges édifice : église dénomination : peinture monumentale matériaux : enduit (support) : peinture à l’huile dimensions : h = 124 ; la = 135 inscription : armoiries (non identifiées) précision inscription : Dans l’angle inférieur nord sont représentées des armoiries. siècle : 15e siècle protection MH : 1914/10/30 : classé au titre objet propriété : propriété de la commune type d’étude : liste objets classés MH copyright : © Monuments historiques, 1993 date versement : 1993/07/23 référence : PM63000920 (In www.patrimoine-de-france.org) |

Un arc triomphal en plein cintre sépare le sanctuaire de la nef.

- Le chœur gothique

- La voûte : à l’entrée du chœur, clé de voûte.

Monogramme de Jésus-Christ sur la poitrine d’un personnage dont on aperçoit une partie de la tête, des jambes et les mains tenant l’écusson, comme pour se protéger.

Et figures sculptées sur les retombées des arcs.

La voûte du chœur est gothique.

A gauche, arc triomphal, voûte gothique en arcs brisés

A droite, figures sculptées

- Peintures murales à la gloire de Dieu.

En médaillon, les 4 évangélistes représenté par leur symbole : Luc ; Marc ; Jean ; Matthieu.

A gauche, gloire à Dieu au plus haut des cieux

A droite, Saint, Saint, Saint est le Seigneur.

A gauche, Assomption de Marie

A droite, Transfiguration du Christ.

- La clé de voûte du chœur porte le blason des armes de France : Les Bourbons (armes de France : "d’azur à trois fleurs de lys")

- Le maître-autel (1873) est en marbre blanc. Sa base est sculptée d’un Tétramorphe, encadrant le Christ.

Sur la porte du tabernacle, le Pélican, symbole du Christ nourrissant son peuple par l’eucharistie (sa chaire et son sang) comme le fait le pélican se sacrifiant dans un amour sublime, pour ses petits affamés.

(Musset, Le Pélican (reprise du symbole spirituel), extrait de la Nuit de Mai)

- Le pavage et les stalles sont de 1849.

- Vitraux de L’abside.

A gauche, ensemble des 3 ouvertures de l’abside.

A droite, le double vitrail du centre : Naissance de Marie et Sainte Hélène découvrant la vraie Croix à Jérusalem.

Les moines célébraient avec faste la fête de la Sainte Croix, le 14 septembre.

Et couronnant l’ensemble :

A gauche, blason de Cluny.

A droite, sceau du prieur du monastère.

De part et d’autre deux vitraux racontent l’histoire de Sauxillanges :

A gauche, Le Pape Urbain II, venu prêcher la première croisade à Clermont est reçu à Sauxillanges par les échevins et les moines. Il vient consacrer l’église monastique Saint Pierre et Saint Paul.

A droite, Le petit Pierre de Montboissier entre à l’école monacale. Il deviendra le prieur de Vézelay, de Domène et ensuite l’abbé de Cluny. Pierre, dit « Le Vénérable », fut un des derniers grand abbés de Cluny.

- Bas côté sud

La très belle chapelle gothique (les murs gouttereaux et le chevet remontent au 12ème siècle), la chapelle Notre-Dame du Bois, qui est en cours de restauration.

Appelé ainsi sans doute parce que l’antique statue qui la précédait, avait été découverte dans un oratoire, près de l’Eau Mère, ancienne divinité païenne christianisée.

Conservée dans la chapelle du prieur, appelée, à cause d’elle, chapelle « Notre-Dame du bois », elle fut cachée pendant la Révolution.

A gauche, chapelle gothique Notre-Dame du Bois.

A droite, Notre-Dame du Bois (bois doré 15ème)

Notre-Dame des Bois est ainsi nommée car elle a été trouvée dans le forêt. Elle porte au bras gauche une sandale guérisseuse que l’on emprunte pour en chausser les malades qui se réclament de cette vierge miraculeuse.

- Bas côté nord

Chapelle dédiée à Saint Joseph.

A droite, pietà

- Le trésor

- Statuaire

De nombreuses statues des 15ème et 16ème siècles en bois doré ou polychrome.

Saint Godon et le reliquaire contenant ses reliques.

A gauche, Saint Nicolas

Au centre, Saint Loup

A droite, Sainte Catherine

Sainte Anne. Education de la vierge qui est représentée "en ange " à droite : lecture et jeu de balle (?).

A gauche, Saint Paul

A droite, Saint Pierre et Saint Crépinien

Vie et Martyre de Saint Crépin et Saint Crépinien, racontés par un tableau en 15 compartiments (crépin = crépu).

technique : peinture désignation : tableau : scènes de la vie et du martyre de saint Crépin et saint Crépinien localisation : Auvergne ; Puy-de-Dôme ; Sauxillanges édifice : église dénomination : tableau matériaux : toile (support) description : Chacune des 15 scènes est accompagnée d’une légende. dimensions : h = 77 ; la = 151 siècle : 16e siècle ; 17e siècle protection MH : 1960/04/28 : classé au titre objet propriété : propriété de la commune type d’étude : liste objets classés MH copyright : © Monuments historiques, 1903 date versement : 1993/07/23 référence : PM63000922 (In www.patrimoine-de-france.org) |

|

|

De part et d’autre du trésor :

A gauche, Sainte Lucie

A droite, Sainte Philomène.

- Mobilier

A gauche, cuve baptismale

A droite, bénitier.

L’eau à Sauxillanges

- Un bief, créé par les moines, pour alimenter les moulins à farine prenait l’eau de l’Eau Mère qui n’avait jamais si bien porté son nom .

Cinq moulins sont signalés dans la charte de 927, dix en 1774, dont un « martinet », moulin à pilon servant à forger le métal

Au cours du temps plusieurs lavoirs jalonnaient ce bief et de nombreux artisans ont utilisé la force de l’eau pour leurs activités : tanneurs, potiers, menuisiers, matelassiers. tanneurs, cardeurs, , tisserands, potiers, charrons, fondeurs de cloches, joailliers.

Il a servi par la suite à de nombreux artisans qui avaient besoin d’eau. : La ville était réputée pour ses étamines et ses camelots(tissu confectionnés à partir de laine et de poils de chèvre mêlés qui se vendaient en Allemagne, Espagne et jusqu’en inde.

Sauxillanges surpassait l’activité économique d’Issoire.

Mais en 1772, l’ouverture de la route Clermont Issoire et l’arrivée du chemin de fer vont mettre fin à cet essor.

Tout un quartier artisan s’est ainsi développé faisant la richesse du bourg au 18ème siècle (Quartier du Breuil, Moulin des Pères, Quai des Coufferts, rue d’Aucène)

- Quartier Renaissance.

Sur la place du Marchédial, se tenait le marché au blé, hebdomadaire.

Au temps des moines, un four, bâti sur celle-ci, permettait aux habitants de cuire leur pain. En 1884, une halle fut construite. Elle fut détruite au milieu du 20ème siècle.

On peut remarquer des maisons restaurées, caractéristiques de la transition Gothique / Renaissance.

On repère les escaliers à vis desservant les différents étages de la maison, à leurs petites baies superposées.

De superbes encadrements de baies sculptées présentent des bases prismatiques et des angles à moulures croisées.

- La maison du Bailli : Dès 1650 et durant 3 siècles cette maison est occupée par des notaires, héritiers de riches artisans qui l’habitent depuis la fin du 15ème. Ces notaires remplissaient en plus de leur charge, la fonction de Bailli (équivalentes à celles du maire et de Magistrat.)

Maison du Bailli Fenêtre à meneaux

Fenêtre à meneaux Sauxillanges, entre verte campagne et horizons bleutés

Sauxillanges, entre verte campagne et horizons bleutés

Articles publiés dans cette rubrique

par

Le Saint Roch de Sauxillanges

Le Saint Roch du Trésor de l’église Notre Dame de l’Assomption de Sauxillanges Saint Roch a égaré son roquet