Beauvais

Au nord du bassin parisien, Beauvais est la préfecture du département de l’Oise en Picardie.

Au plan économique Beauvais accueille depuis le 1er mai 1997 la compagnie aérienne à bas prix Ryanair, ce qui place l’aéroport comme le 9ème aéroport français.

Ville martyre, bombardée à huit reprises vers la fin de la Grande Guerre et attaquée par la Luftwaffe durant la Seconde Guerre mondiale, la ville a perdu tous les vestiges de son passé.

|

|

Histoire

Au Ier siècle, Beauvais, camp fortifié par les Romains est connu sous le nom de Caesaromagus : le marché de César.

La ville devenue gallo-romaine s’appelle Bellovacum et subit les invasions barbares en 275. Détruite, elle est reconstruire au IVe siècle avec une ceinture de remparts.

En 328, l’empereur Constantin Ier autorise le christianisme et permet d’asseoir le pouvoir des évêques de Beauvais.

Au Moyen Age, l’évêché de Beauvais bénéficie de revenus considérables et de fait la ville est dirigée par un évêque-comte, pair de France ce qui provoque des querelles avec les maires issus du cercle des négociants.

Dès le XIe siècle, la ville s’industrialise dans la fabrication du drap et Beauvais devient rapidement la troisième ville des quinze « villes drapantes », tandis qu’apparaissent les ordres mendiants dont les immenses couvents s’étirent à l’est de la ville. C’est de cette époque que datent les maladreries de Saint Lazare et Saint Antoine..

Au XVe siècle, du 27 juin au 22 juillet 1472, Charles le Téméraire, duc de Bourgogne, assiège de Beauvais mais échoue alors que Jeanne Hachette s’illustre pendant les combats. Cette conduite héroïque voudra aux femmes et aux filles de Beauvais des privilèges attribués par lettres patentes par le roi Louis XI.

En 1664, une manufacture royale de tapisserie est installée à Beauvais et la ville devient la plus importante « ville drapante » du royaume. Au XVIIIe siècle apparaît sur le marché « l’indienne », une cotonnade imprimée dans les ateliers de Beauvais.

Beauvais n’aura pas su prendre à temps le tournant du XIXe siècle.

La cathédrale Saint-Pierre

En 1225, l’évêque-comte Milon de Nanteuil lance le projet de construction de la cathédrale Saint-Pierre sur les fondations de la première cathédrale du Xe siècle que les Beauvaisiens nomment « Notre-Dame de la Basse-Œuvre ».

La cathédrale gothique doit surpasser en hauteur les cathédrales de toutes les villes voisines. Elle surpasse de 48 mètres toutes les cathédrales construites auparavant.

En 1284, les parties hautes des travées droites du chœur s’effondrent et leur reconstruction se prolonge sur le XIVe siècle et s’arrêtent pendant la guerre de Cent Ans.

Il faut attendre le XVIe siècle et l’architecte Martin Chambiges pour voir la flèche de 150 m à la croisée du transept, commandée par le comte-évêque Louis de Villiers de l’Isle Adam, alors que la construction de la nef pourtant indispensable pour consolider l’ensemble de l’édifice est abandonnée. Une seule travée sera élevée en 1600.

A peine construits la flèche et les trois étages du clocher s’effondrent le 30 avril 1573 alors que les fidèles sortent de la célébration de l’Ascension.

La cathédrale restera inachevée mais son gigantisme en fait la plus haute réalisation de l’architecture gothique en Europe avec ses 72,50 m de longueur sur une hauteur de voûte extraordinaire de 48,50 m.

Au Moyen Age, la cathédrale Saint Pierre était renommée pour sa riche bibliothèque fondée par l’évêque Odon Ier et ensuite Roger Ier de Blois.

- Les vantaux du XVIe siècle du portail sud

Gauche : narratif : La vie de saint Pierre : la guérison d’un paralytique.

Droit : narratif : La conversion de saint Paul sur le chemin de Damas.

- L’horloge astronomique

L’horloge astronomique (1865-1868) sous un meuble romano-byzantin de 12 mètres de haut cache un mécanisme très complet dû à l’ingénieur Auguste Lucien Vérité. Elle est animée par un spectacle « son et lumière ».

L’horloge englobe toutes les données connues à cette époque sur le temps et l’astronomie dans un ensemble d’engrenages et de leviers de 90 000 pièces. Les données sont affichées dans 52 cadrans de la partie basse du meuble, tandis que 68 automates animent, dans la partie haute, le temps qui passe. |

- Les vitraux

A admirer les magnifiques vitraux des XIIIe, XIVe siècle encore en place. Ceux de la famille beauvaisienne des Le Prince du XVIe, complétés par ceux de Max Ingrand au XXe.

La verrière de la chapelle Notre-Dame date de 1240 avec un Arbre de Jessé

- Saint Pierre

La cathédrale illumine les nuits d’été beauvaisiennes

Une narration symbolique et lumineuse qui dure depuis 2012.

Tours de la porte fortifiée de l’ancien palais épiscopal

Au pied de la cathédrale Saint-Etienne, l’ancien palais épiscopal est le musée de l’Oise (MUDO).

Les bâtiments datent du XIIe siècle construits sur les remparts gallo-romains. La porte d’entrée fortifiée date de 1305.

L’église Saint-Etienne

Construite en dehors de la cité épiscopale, sa fondation est due à Saint Firmin vers la fin du IIIe siècle en en faisant la plus vieille église de Beauvais. L’église a longtemps été placée sous l’invocation de saint Vaast d’Arras et un chapitre a existé sous ce titre de 1072 à 1742.

Le clocher plat a subit le contrecoup impressionnant de la chute de la flèche monumentale de la cathédrale le 30 avril 1573, plusieurs fois restauré, reconstruit. En 1673 le clocher constitué de 2 pyramides superposées est démoli et le nouveau clocher de 1674, se termine par une plateforme.

Le chœur avec son chevet plat est très élancé et très lumineux avec une hauteur sous voûtes de 29,50 m et des fenêtres hautes d’une superficie de plus de 40 m², chacune remplissant toute la place disponible entre les piliers.

L’église Saint-Etienne représente la plus ancienne église en France (en dehors de la Normandie) conçue d’emblée pour être voûtée d’ogives.

La plupart des statuettes de l’archivolte et du tympan du portail occidental a été bûchée en automne 1793.

Le tympan rend hommage au Couronnement de la Vierge : la Vierge couronnée trône à droite de son fils qui lève sa main pour la bénir. Des anges encensent ou portent des flambeaux. Les chapiteaux de feuillages sont encore presque au complet et restent lisibles.

- La chapelle du Saint-Sépulcre commandée par Guy de Hodenc en 1502 et qui s’y fait enterrer.

La chapelle abrite aujourd’hui l’un des fonts baptismaux de l’église.

A droite, sainte Marie-Madeleine, pierre.

Vitraux de la chapelle du Saint-Sépulcre A gauche, Adam et Eve chassés du Paradis, du XVIIe siècle (Œuvre de Van Doorne).

|

|

A droite, baptême du Christ, du XXe siècle (Œuvre de Claude Courageux).

- Sainte Wilgeforte crucifiée

Statue en bois peint du XVIe siècle.

|

|

- Pietà

Pietà en pierre polychrome du premier quart du XVIe siècle, accrochée sur le quatrième pilier sud de la nef.

La Vierge est entourée de saint Jean à sa droite et de saint Étienne à sa gauche. Celui-ci présente le chanoine donateur de l’œuvre.

|

|

- Pietà

Pietà en marbre dans la chapelle Saint-Nicolas (copie en plâtre d’une sculpture de Justin Chrysostome Samson (Grand Prix de Rome en 1861). L’original en bronze se trouve dans l’église de Nemours.

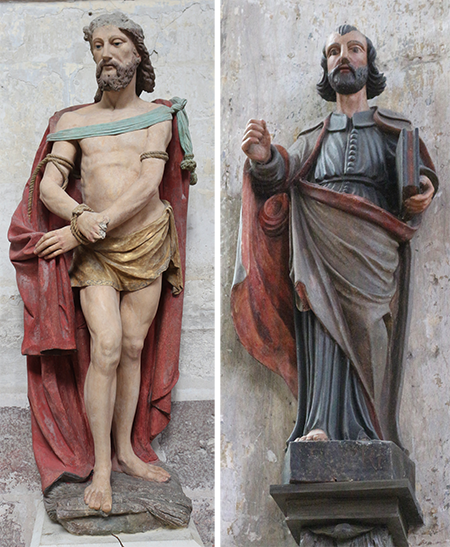

- Sainte Angadrème et saint Sébastien

A gauche, sainte Angadrème, patronne de Beauvais, bois du XVIe siècle.

|

|

Saint Angadrème Angadrème vivait au VIIe siècle à la cour de Clotaire II. Elle décide de se faire religieuse et devient abbesse d’Oroër (à 10 km de Beauvais). La légende nous rapporte qu’un soir d’hiver, alors que le feu s’éteint au couvent, Angadrème alla chercher des braises chez le maréchal-ferrant ; celui-ci, dérangé dans son travail lui jette des charbons ardents dans son tablier. Oh ! surprise ! Angadrème ne fut pas brûlée. Les villes du Moyen Age si souvent ravagées par les incendies, la prirent souvent comme protectrice. Lors du siège de Beauvais, en 1472, ses reliques furent montrées sur les remparts de la ville. (In fiche signalétique dans l’église) |

A droite, saint Sébastien, bois de la seconde moitié du XVIe siècle.

|

|

Saint Sébastien Saint Sébastien est né à Milan au IIIème siècle. La légende nous dit : Sébastien, soldat romain, converti est condamné à mourir percé de flèches. Mais soigné par sainte Irène, il continuera d’annoncer sa foi en Jésus et mourut lapidé. Il fut enseveli dans une catacombe sur la Via Appia à Rome. Ces flèches furent au Moyen Age assimilées aux atteintes de la peste. (In fiche signalétique dans l’église) |

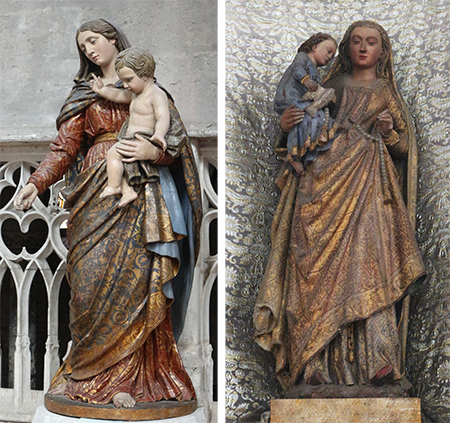

- Vierge à l’enfant et Notre-Dame du Bon Secours

A gauche, Vierge à l’enfant, pierre du XVIIIe siècle.

A droite, Notre-Dame du Bon Secours, pierre du dernier quart du XVe siècle.

|

|

- Retable de Sainte-Marthe

Un triptyque sculpté en pierre polychrome du premier quart du XVIe siècle, attribué à Jean Lepot et connu comme le retable de Sainte-Marthe ou « le Dieu piteux ».

Au centre, Jésus à la couronne d’épines (Ecce homo), entouré de sainte Marthe et de sainte Marguerite.

Retable de Sainte-Marthe Au centre, le Christ couronné d’épines est assis sur sa tunique dont il a été dépouillé, en attente de sa crucifixion. A sa droite, sainte Marguerite tournée vers lui surgit du dragon qu’elle a vaincu par la prière. A sa gauche, sainte Marthe habillée simplement anéantit le Tarasque, dragon fluvial, en l’aspergeant d’eau bénite. (In fiche signalétique dans l’église) |

|

|

- Christ aux liens et ?

A gauche, Christ aux liens, calcaire ; polychrome du XVIe siècle.

|

|

- Stalles

Trente stalles du XVIe siècle ont été installées dans la chapelle d’axe du chevet.

Détails des miséricordes

- Christ en croix

- Tableau

Articles publiés dans cette rubrique

par

Le saint Roch de Beauvais (Oise)

Le saint Roch de Beauvais en l’église Saint-Etienne

Une terrible peste a ravagé le diocèse en 1668.

technique : sculpture

désignation : statue (figure colossale) : Saint Roch

localisation : Picardie ; Oise ; Beauvais

édifice : église paroissiale Saint-Etienne

dénomination : statue (…)